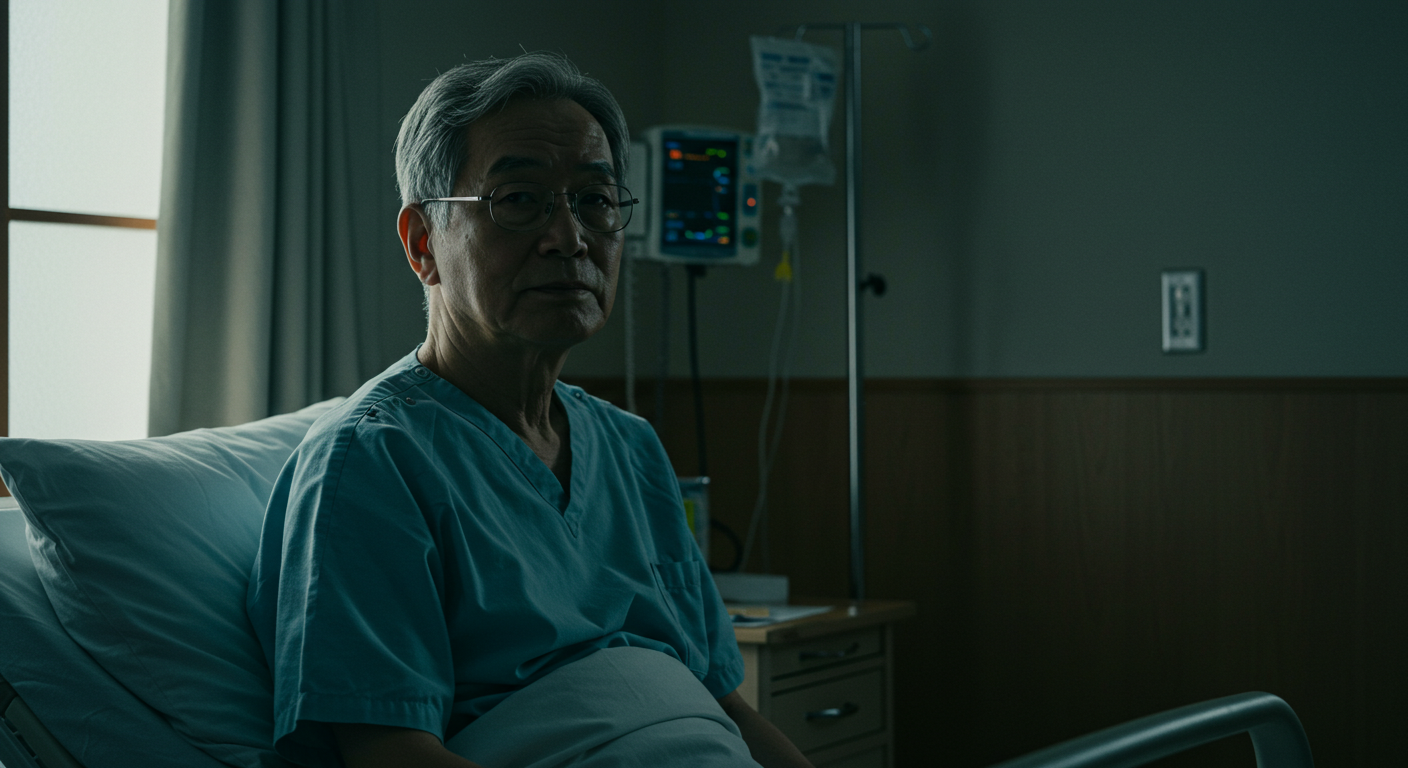

ドラマ『19番目のカルテ』最終回では、赤池医師の治療拒否という衝撃の展開が描かれました。

その決断の前に立たされた徳重医師は、“医師としての在り方”を根本から問われる状況に直面します。

本記事では、赤池の沈黙に込められたメッセージと、徳重が導き出した“最後の診療”の意味を丁寧に考察します。

迷い、葛藤しながらも選ばれた徳重の決断が、視聴者にどんな問いを残したのか。

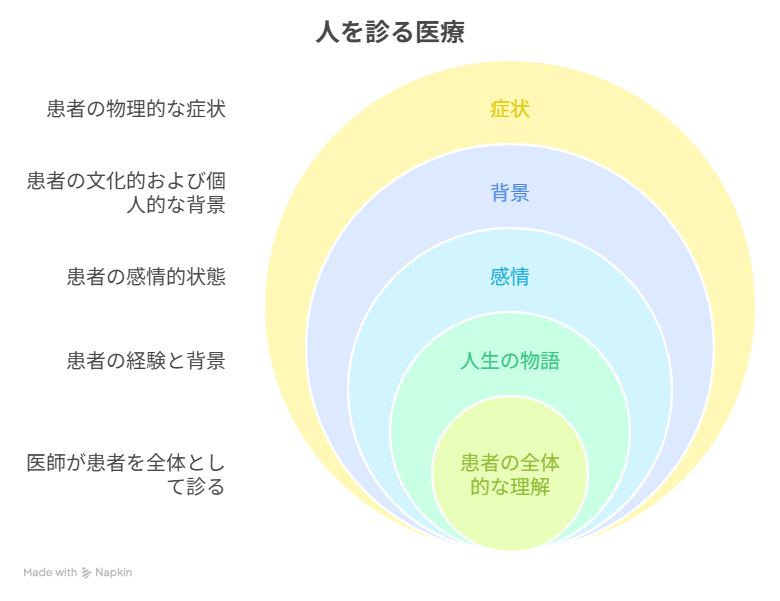

「人を診る医療とは何か」——その核心に迫る最終回のクライマックスを一緒に読み解いていきましょう。

- 赤池医師が治療を拒否した真意と背景

- 徳重医師が最終回で下した“決断”の意味

- 「人を診る医療」が問いかける医師の本質

赤池医師の沈黙の真意とは?徳重に託された“最後の問診”

ドラマ『19番目のカルテ』最終回で、赤池医師が選んだ“沈黙”という行動。

これは単なる治療拒否ではなく、医師として、そして一人の人間としての深い覚悟の表れでした。

赤池は重い病状を抱えながらも、自ら言葉を封じることで、徳重に“何を診るべきか”を問いかけていたのです。

この“言葉を持たない問診”こそが、物語全体に貫かれたテーマである「人を診る医療」の象徴となります。

沈黙の中に託された赤池の想いを読み取ることは、徳重だけでなく、視聴者にも投げかけられた医療の本質への問いでした。

赤池が沈黙を選んだ理由と背景

赤池医師が患った「バッド・キアリ症候群」は、肝臓に深刻な障害をもたらす難病であり、根本的な治療には肝移植が必要でした。

しかし彼は、移植手術を拒否し、さらには「一切喋らない」という選択をします。

この行動の背後には、ただの諦めではない強い意志と信念が存在していたのです。

彼が沈黙したのは、人生の最期に“医師としての在り方”を問い直すため。

言葉を封じるという形で、徳重に対し「心を診る力があるか」を問うていたのだと解釈できます。

“最後の問診”が示す医療の本質

赤池の沈黙は、単なる自己決定ではなく、徳重にとって最後の教育でもありました。

問診によって診断と信頼を築いてきた徳重が、言葉を交わせない患者=赤池に対し、どう診るか。

この状況は、総合診療医としての成長を試す最大の通過儀礼だったのです。

沈黙による“非言語的問診”をどう受け止めるかは、徳重のこれまでの医師人生の集大成と言えるでしょう。

そして視聴者にとっても、それは「もし自分だったら、誰かの沈黙をどう理解しようとするか?」という深い問いかけになっています。

「問診なき診療」への挑戦――沈黙の赤池が徳重に託した最後の教育

問診こそが診療の起点であり、総合診療医・徳重の信念の柱でした。

しかしその原点を教えた師・赤池は、最終回で「言葉を交わさない診療」という難題を徳重に突きつけます。

それは病状や治療の選択を超え、医師としての在り方そのものを再定義する最後の教育だったのです。

沈黙の赤池を前にして、徳重は言葉ではなく“行動”による診療へと一歩を踏み出していきます。

この転換こそが、彼が“本物の総合診療医”へ成長するための試練でした。

問診に頼らない診療が意味するもの

徳重にとって問診は、単なる診療手段ではなく信頼を築く対話でした。

しかし赤池の沈黙によって、言葉という武器は奪われます。

この瞬間、徳重は「何を診るべきか」「どこに答えがあるのか」という根本的な問いに直面します。

視線、呼吸、体のこわばり……。

言葉を使わない診察では、五感と感性が医師のすべてになります。

徳重は、かつて赤池から繰り返し教わった「人を診ろ」という言葉の真意を、この時初めて身体で理解し始めるのです。

「行動で診る」という決断

徳重が沈黙の赤池に対して選んだのは、「言葉をかける」ではなく、「行動する」ことでした。

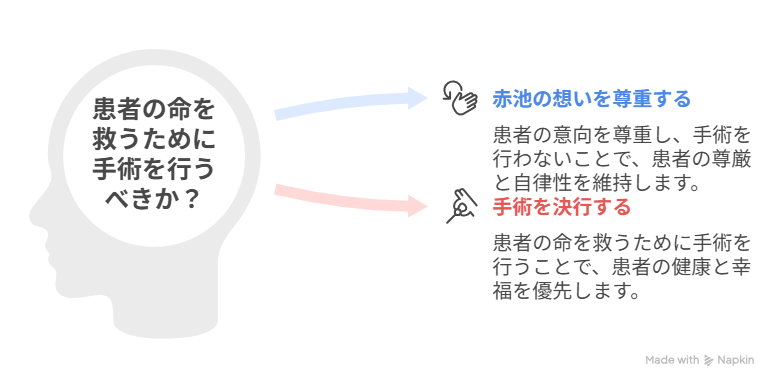

赤池の命を救うには肝移植が必要ですが、本人の拒否という“壁”が立ちはだかります。

それでも徳重は、医師としての責任と、赤池の想いを天秤にかけながら、ある選択を下します。

沈黙を尊重するのか。

命を救うことを最優先するのか。

その答えは、医学書にもカルテにも記されていません。

最終回で描かれたのは、心と心で交わされる診療の本質だったのです。

命を救うか、想いを尊重するか――徳重が選んだ“覚悟の診療”

最終回のクライマックス、徳重医師が直面したのは「命」と「意思」の間で揺れる極限の選択でした。

赤池医師の治療拒否に対し、徳重が取った行動は、単なる医療行為ではなく人としての覚悟そのものでした。

言葉を交わさず、意思表示もされない状況下で、目の前の命をどうするか。

その答えを導き出すために、徳重は過去の教えと自らの信念に立ち返ります。

この“覚悟の診療”が、彼を本当の意味で「人を診る医師」へと成長させるのです。

治療拒否を前にした徳重の葛藤

赤池医師は「治療を拒否する」と明言したわけではなく、ただ沈黙を貫いています。

その曖昧な意思を前に、徳重は命を救う手段を選ぶべきか、それとも尊重すべきかで揺れ続けます。

患者の命を救うことと、患者の想いを尊重すること。

この二律背反に対し、徳重は「どちらが正解か」ではなく、「どちらを信じられるか」で行動を決めようとします。

そこには、赤池との間に築いてきた信頼と医師としての矜持がありました。

赤池の命と想いを受け継ぐという決意

最終的に徳重が選んだのは、沈黙の裏にある赤池の本音を「行動で読み解く」ことでした。

それは、「人の人生に関わる医師」としての在り方の宣言でもあったのです。

赤池が最後に徳重に託したのは、技術でも知識でもなく、「人を診る心」でした。

徳重はそれを受け取り、治療方針を超えた診療へと踏み出していきます。

赤池の命を救う行動か、それとも静かに寄り添う選択か。

どちらを選んだとしても、それは赤池への最大限の敬意であり、医師としての覚悟の証です。

- 赤池医師の沈黙は、徳重への“最後の問診”だった

- 徳重は言葉なき診療を通じて医師として覚悟を示した

- 「人を診る医療」の本質が、最終回で深く描かれた

コメント